無我夢中から繋がった 無を意識して自然に至った後、無という不自然な概念を生み出したのは曹洞宗の悪魔、相当の悪の『役目』かもしれないと気づいたお話

禅とは?

禅宗は、中国において発達した、禅那に至る真の教えを説くとする大乗仏教の一宗派。南インド出身で中国に渡った達磨僧を祖とし、坐禅を基本的な修行形態とする

ざっくり調べると

座禅を重んじる仏教

ヨーガのような体を使う系

達磨僧が祖なのか…(あっ…(察し))

直感的な気づきとして過去に何度か私はダルマ太師に思う事を書いていた…

それは手足が無い形象=『赤い血達磨』

悔しくても『手も足も出ない』

転んだら『自力』で起きられない

だるま『落とし』

だるまの『白目』

明らかに『レッテルの扱い』が何故か広まっている事が気になっていたが…元々は釈迦の教えを伝来させる『弟子の役目』であったとするなら

『廃仏毀釈』という釈迦の教えを伝導した者を弾圧し、後の大衆娯楽に至るまで『間違った教えを広める』事に利用する=『晒し首』

有るのに真相に気づかれない

達磨さんは転んだら『起きられない』

だから『姿勢』を保ち『無力になる』しかなかった

それを『美徳』にすれば座りっぱなしの修行で手足が腐り果てて…なんて言う『馬鹿げた理由』でどんだけ『信者は素直に騙されている』のか

さすがは大丈夫、大丈夫!みんな帰依すれば救われる

極楽と地獄を使って霊感商法でどんぶり勘定する適当な『大乗仏教』

仏教にも色々あるが、これは違うな〜と思いつつ、『釈迦の弟子』として『そういう役目』になったのだとしたら

大丈夫!っていう仏教は『陽動』

達磨大師の生き方を美徳と思い『美談(都合の歴史)』にする

「それは大丈夫じゃないだろ?」と思う人は、その後の『達磨の扱いの酷さ』から

『手足』を切り落とされ『身動きが取れない』から『無』になる『座禅を会得した=因果』と捉える

釈迦の教えを『実践して広める』とは『真実や正論を貫く事』で時の為政者には『都合が悪い存在』になるから『弾圧の対象』になる

見せしめの『晒し者の磔刑』と同じ

手足もなく、手も足も出ない達磨さんが転んだら…『助け』が必要だ(弟子が駆け寄る)

その『弟子』を捕まえる 一網打尽(・ω・)c<´ロ`)ノ

釈迦の教えとして大事なのは

『問題に巡り会い解決』する事

その釈迦が送り込んだ『弟子=問題』はこう捉える

「さて、達磨太師とはなんぞや?」

弥勒は『色々な表現で記録する』という意味

『ひとつの解釈や答え』に縛られない

そんな私は『達磨=座禅と無』に繋がるなら

それは『無を意識する座禅=安定』を求めた

手足が『座りっぱなしの修行で腐った』というのも『廃仏毀釈や弾圧で手足を切り落とされた』というのも

『結果』は変わらない

結果は時の為政者が『都合のいい歴史』を書き広め、それを『教科書』にする

当然、仏教等の『迫害を逃れた書物』も、あえて『間違いに書き直されて広まった紛い物』も有るだろう

どこかで教えはねじ曲げられたのだとすると、『赤い布の達磨大師の座禅』とは、『無気力でも倒れない姿勢』を作る事だったのだろう

と、『メタファー=達磨太師という人物像』に沿って言うならそうなるけど、そこまでの『結末』をふまえた末世では大衆娯楽にまで現象化する『よくできた説法』だとするなら

釈迦はこの達磨太師で『何』を伝えたかったか

手も足も出ない人は

『肩肘張る事』も『踏ん張る事』も出来ない

『力がかからない』から『自然に脱力』している

これをまず『姿勢としてイメージ』する

手足がなくて『前後左右』に傾いて転んだら起き上がれない

『卵を縦に立たせる』ような『バランスの軸』を見つける必要がある

これ、様々な下座の姿勢があるけれど、やってみてわかるのは、安定する姿勢は『会陰を地面』につける事

また『上半身は腰』に乗せてしまう事

これが『自然に出来る』ようになると、『呼吸の通り』が良くなるし、私個人的には『観音(中に響く細胞の音=周波数)』がしやすい

内観中は『ミクロな細胞に意識』が向いてるので、『現実的な時間の流れ』を感じず、気がついたら一瞬のつもりが『数分経過』している事もある

これが外見的には微動だにしない『無』に見えるだろう

しかし内観では『響く音の流れ』に沿って『意識が様々な世界を旅』している

だから『座禅が達磨』から始まったのなら

その『逸話』に影響を受けて『再現された歴史まで釈迦の説法』だろうけど

それ以降の『弟子』と名乗る『宗派の教え』は

『時の都合主義』が混ざってるんだろうな〜と思うのは

曹洞宗(そうとうしゅう)は、中国の禅宗五家(曹洞、臨済、潙仰、雲門、法眼)の1つで、中国禅宗の祖である達磨(5世紀後半 – 6世紀前半)から数えて6代目の南宗禅の祖・曹渓宝林寺の慧能(638年 – 713年)の弟子の1人である青原行思(? – 740年)から、石頭希遷(700年 – 790年、石頭宗)、薬山惟儼

遠い遠い(ヾノ・ω・`)もはや釈迦の教えとはぜんぜん『別物』

で、現在は座禅という姿勢で『喝!』って叩かれる奴でしょ?(意味不明)

達磨の教えに『弟子を叩く』ってあるのかな?

無いとしたらそれ以降、どこで何がどう都合よくねじ曲がって来たのか『悪魔の証明』

所で言葉は面白い

そうとうという言葉の音の響きの同音異義語には

相当

その程度・地位などに応じていること。あてはまること。かなりの程度であるさま

総統

全体を一つにまとめて、管理する役目(の人)。特に、もとナチス ドイツや中華民国の最高官の職名

掃討

(残っている)敵などをすっかり撃ち払うこと

大丈夫と全体をひとつにまとめて管理するかなりの程度の団体が、残っている敵などをすっかり打ち払う

『マジョリティ(グローバリズム)』が『マイノリティ(ナショナリズム)』を『廃する』という

『総統の相当が掃討する悪』という役目

ちなみに

カタカムナの言霊で そうとう は

外れて生まれて統合して生まれる

ここで曹洞宗という間違いの分岐が生まれる

それは大丈仏教とは違う教えに気づく『異端者を生む役目』

『相』いれないものに『当』たる

『相手』に強く『当たる』

総統の掃討には相いれないと当たる

=曹洞宗の教えに『違和感』を持つ

そうなると 無

それこそ、『無』である

達磨太師という釈迦の弟子の『逸話も無』である

釈迦が『例えの説法』の為に説いた『知恵の物語の存在』

『設定』出来すぎだからこれはもはや『設問=問題をつくって出すこと』だよ

達磨(人の無情)と座禅(姿勢)と無(存在)

これは人の世が手足をもぐような『凄惨で無情な争い』になっても『人としての生き様』の『心を示す姿勢の形象』

『手も足も出ない』身動きの取れない状態になっても『欲さない』

失ったものは『無い』のだと『執着』を割り切る

そう『割り切った心を保つ姿勢』の教え

『地に安定』して『座』する

『肚』を据える=『覚悟』を決めて揺らがない

不動明王の如く『座して動かず』

それが『座禅』

ざぜん の言霊は

内側に遮り内側に強く引き受ける

これは『バランスと軸』と置き換えれば

『前後左右の揺れ』を『軸で安定』すると読める

体の乱れは心の乱れ

つまり、『座禅』という『言葉』にも

その『強い意志』が込められている

それほど『体幹的な姿勢』も『心構えの姿勢』も禅においては『大事な土台』だといえる

だけど、『無』というのはそもそも、それは『メタファー=隠喩』であり『逸話』は無い

私はそう感じた

逸話って…『逸』自体が

にげ走る。とりにがす。世間から隠れる。世間に知られない

つまりは『世間に知られない話』の『風説の流布の噂話』なのだから、『事実の証明出来ない空想』を『実話に置き換える』というのが『宗教の他力本願』なとこ

釈迦のは『説法』

達磨は『逸話』

実はちゃんと分かりやすく『話を分けている・フィクション、ノンフィクション』のだが…聞き分けの無い『馬の耳に念仏』の『馬耳東風』で不出来な弟子ほど聞き逃して『間違った伝言ゲーム』を弟子同士でソモハンセッパで続けていく

出来のいいのは『少数で正論を伝える』が、理解出来ない『不出来な弟子の方が多い』為、『結託した数の力で少数派を言論封殺』

出来のいいのが『破戒僧』と呼ばれ、『破門』になって『門外漢』として『外で教育』を行うと、またしても世に『頭角を現す出来のいい弟子』が生まれ、『不出来な弟子の教えを盲信している世の中』に『正論』を伝えると

「そんな教えは教科書(常識)無い!」と『聞く耳』を持たないで『間違い』を繰り返す

『間違い続ける宗教の因果応報』で、また『出来のいい弟子が迫害を受ける』を繰り返し『冥土の土産』を持って帰ると…

そのうち釈迦も考える(´-`).。o()

出来の良い奴=『釈迦の痕跡を見つける弥勒』はほっといても『成仏する=仏に成る』

聞く耳を持つ奴は、生きながら仏に繋がる

=即身成仏で『失敗した先人のアドバイス』に耳を傾ける

その為の『種』は撒いて来たのだからと

前に、禅宗の人の話を聞いた事がある

その人は「全ては無である」という事を言ってて、本人も子供の頃から『そう言う環境』で聞かされて来たけど、よくわかってないけど、『分かろうと努力をしている』と言っていた

結局、伝わっていなかった・・その『伝わってない人』から私に伝わった『禅とは無である 』という言葉が引っかかってた

答えのわからない人から教えられた『よく分からないものを鵜呑み』にもできず噛み砕く事もできず

これは前途多難…

先行きに望みが感じられず、多くの苦しみや困難が待ち受けていること

『禅とは多難』だから禅を棚にあげて放置していた

それを今回、自分なりに向き合ったら『無(概念)』は『造られたもの』だと感じた

『無』を『観測』している『意識』

『無の為』に『在る自意識』

無為とは『自然』である

自『分』という『我・割』を欲しない

『漠然とした自』が『無を観測』している

つまり『無為』の『自然』になる

『自然体の姿勢』と『自然の心構え』

『存在の境界線』を無くする事

これは『人の為の教え』とか

そういう『道徳レベル』ではなく

『無』という『存在』すら凌駕するのが『自然』

より大きな漠然とした自から見れば

『無(概念)』すらも『観測対象』でしかない

意識が『無いから無意識』ではなく無を『意識しない事』が『無為識』

無の『為=恩恵・気配り』を『識別』するとそれは『自然の役目』になる

つまり達磨太師という説法は『無為自然を体現』する心構え

『手足』を突っ張って『肩肘』張って『踏ん張る』事はしなくていい

心も体も『楽な姿勢』を見つけましょう(´∀`)

というとてもシンプルダイナミックに『無』とは『その為』にある

それは『無の為』にある『自然の恩恵』

力を抜いて自然に身を任せなさい

そうすれば大丈夫(´∀`) Σ(゚д゚;)

丈夫=しっかりしていること。頑丈で、壊れにくいさま。

大=一+人

一人で丈夫=大丈夫

「安定している達磨に支えはいらんのですよ」

まるで達磨太師の事を気にかけて、『心配した者』との心の中で思い巡らす『質問に対する先世見の回答』が解凍されて溶けていくように…

次は座禅か(´-`)oOと自分に必要な『精神修行の道筋』が伝わった気がした

しかし面白い

『曹洞宗』など知らないし、その派生で生まれた禅宗や『座禅で喝の宗教文化』も知らないが

『達磨太師』は知っている

だがその『形象と扱われ方』に疑問を感じた

達磨さんが転んだと言い伝え、監視の目が向き、それを聞いた弟子が助けに駆け付けるのを狙って捕まえる遊び

達磨落しという達磨さんの身体をバラバラに落としていく遊び

その『違和感』を気にしていたから・・『無とは何ぞや?』という『無一問』の疑問が生まれる

曹洞宗を知り、『開祖』から弟子の教えと『末世の扱い』を見る

般若波羅蜜多 時照見=時に照らし合わせて見る

そしたら曹洞は総統な掃討の相当な『悪』だった

悪とは善と対極の『表裏一体の側面』であり

惡=『一+一』を『支える心』

つまり、『相当な悪(役目)』がいたらそれは『陽動の目印』

釈迦は大事な事を伝える時に『邪魔をするであろう可能性』を遠ざける

『長いものには巻かれろ』と流れを作り、『悪は多数』を好み『少数を弾圧する』

それは『有る』という『唯物』を生もうとして

それ以外を『無い』と『唯心』の『少数派を異端として掃討』する

そうやって、「それでも間違いは間違いだ!」と迎合しない唯心の少数の弟子は

『一切皆苦』の『一切の選択』を間違えない

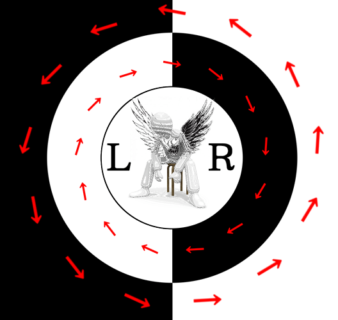

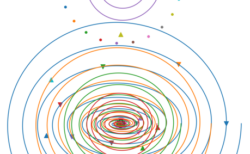

『一・位置』を切るタイミングは『流れの勢い』に乗りながら『違う流れ』に飛び移るスイングバイ

天体の重力を利用して、軌道を変更する技術

これも面白いな(´∀`)

『達磨(円)の周り』に渦巻く『相当・総統・掃討な悪(反対)の回転の力』を利用して勢いをつけてその『間違った達磨(縁)』から離れて飛んでいく

‹‹\( ˙▿˙ )/››無力

これが釈迦が最終的に『達磨説法の例え話』の先に伝えたかった『無為自然の恩恵』を感じる方法

『姿勢としての座禅』だけでは安定しない

『精神』もまた『無為自然』になる為には『宗教という思い込みの間違い』を捨てないとダメ

そもそも、『無をわかってない人』から、『無を教わった』から、『無がわからないという不安定』になっていたが…

自分で『無一問』で無とむきえば、『無に関するあらゆる言葉=概念』もまた、『人造の無』であり『不自然』であると気づく

それを『思慮深く瞑想する心構え』になったら、それをさらに『安定させる方法が座禅』

無とは何ぞや?と向き合う姿勢

それこそが『座禅』という『自業自得の因果応報』

だから、そもそもこれは…『唯物の欲がある俗物』がやればやるほど、『唯物=欲』が浮かぶ

それはそれで、『心が求める物=宿業』と向き合う事になるのだから

これもまた『無為自然』である(´∀`)なるようになるね

曹洞宗を『揶揄』してきたが、これは『どの宗教にも言える事』で『相似象』を見つけたら、その『もうひとつの物事』を読み解けば、理解できない物事の『本質』が見えてくる

本質とは、『本の質=教えの内容』

『本の教えを鵜呑み』にすれば『本質は理解』できるかもしれないが、『本以外の事は不本意』になる

だから、『本当』とは『本に当てる事』=『本質からずれない』という事は・・『本』が間違っていれば、その本の教えを何度読み返しても『間違いには気づかない』

日蓮も禅は悪魔の成せる所業と言ってる・・同じだ(笑)

日蓮が他宗派を批判した言葉に、四箇格言というものがあります。四箇格言とは「念仏無間・禅天魔・真言亡国・律国賊」というもので、念仏は無間地獄に陥り、禅は悪魔の成せる所業であり、真言宗など信仰していると国が亡び、律宗を信仰する者は国を滅ぼそうとする国賊だ、としました。

そんな私も、日蓮と同じように、『法華経』に出逢った

ちなみに、このブログで『法華経』というキーワードで該当する記事を検索したら174記事もあった(笑)

私はどの宗教でもない『独自の真言と念仏』の捉え方を持っている

真言とは、声明=声を明らかにする

念仏とは今の心(因)がのちの仏(果)になる

ぶつぶつ『文句』を唱えてる暇があったら『声を明らか』にして『釈迦力に実践』し

その独自の体感論と感覚的な量子論を弥勒する(表現して記録する)

『名は体を現す』から、『宗派の名』が『教えの集大成』であり

音の響きの同音異義語で『相似象』として言霊のエネルギーの流れを読む

だから、達磨を貶める曹洞宗は総統の掃討による相当な悪魔・・と書いたが

おそらく『まったく違う角度』から日蓮も『禅は悪魔の成せる所業』という同じ結果に至っているのが面白い

だが、『相当な悪と感じる人』は、『自然に離れる事』になるのだから

それが『必要悪』として『学びの気づきを与える役目』でもあると言える

事実は小説よりも奇 という言葉の通り

『本』という『物語の外』に『釈迦力の実践=奇=大きな可能性』がある

LEAVE A REPLY