寝起き閃ワード 八百長…また八…百?…八百万の神?それは八百長加味の都合が良すぎじゃない?あ、それで何でも有り…難でも有る、有難いってか?この話は…予想もしない古典落語から怒涛の展開へ…

八百長とは

真剣に勝負を争うように見せかけ、実は前もって約束しておいた通りに結末をつけること。転じて、なれあいで事を運ぶこと

八百長の語源は、明治時代に大相撲の年寄・伊勢ノ海五太夫と囲碁仲間であった八百屋の店主「長兵衛・通称八百長」に由来するそうです。

ふむ( ・・ )長兵衛ね…どっかで聞いたと思ったら落語の『寿限無』じゃねーか

「長兵衛」は「寿限無」という落語の演目に出てくる、名前の長い男の子の父親を指す場合があります。落語の演目自体は「寿限無(じゅげむ)」と呼ばれ、その別題が「長名の伜(ながなのせがれ)」です。

ほほう…なるほど、今日の導きが見えてきたぞ?(´・ω・`)

最近は意識しなくても、いくつも『八』というキーワード繋がりで導かれてきた

そして、大和落ちした大和の降り地=八岐大蛇という流れから、『落武者だからこそ語る話』、それは『都落の語』だから、『都の裏話』を面白おかしく民話として広げた可能性がある

故に名前の中に『変な外国名』も入っているというのは、『都の中が無茶苦茶の何でもありになってる事』を示しているとすると

「パイポ パイポ パイポのシューリンガン シューリンガンのグーリンダイ」は、落語の「寿限無」に出てくる、長生きを願って名付けられた架空の長い名前の一部で、中国の「パイポ国」の王様である**「シューリンガン」とその王妃である「グーリンダイ」**の名前が由来

一見、あまりに長ったらしいから適当だな〜という話になっているけれど…

寿限無は『古典落語』です

古典落語は一般的に古くから伝わり、長い間語り継がれているものを指します。現在寄席(よせ)で楽しめる落語は、ほとんどが古典落語です。

一方、昭和時代中頃以降に作られた新しい落語は「新作落語」と呼ばれます。なお、落語は口伝(くでん)されるものなので正式な台本はなく、古典落語にいたっては原作者も分かっていません。

この話は『和尚の知ってる知識=経典の言葉』を無知蒙昧な親の話す体にして全て受け売りでそのまま伝えた

『説法』

成長した息子は大変やんちゃで、いつも近所の子どもを泣かせていました。ある日、息子に叩かれて頭にこぶができた友だちが、息子の母親に言い付けにきます。しかし、友だちが事情を説明しようとして息子の名前を言い終わる頃には、こぶはすっかり引っ込んでいました。

ここが『笑い所』になってるけれどポイントはここ

成長した息子は『大変やんちゃ』で、いつも『近所の子どもを泣かせて』いました

受け継がれし長い歴史の『縁起のいい名前』を羅列した果てが『暴君の誕生』

その名を口にするとコブが引っ込むほど『長い暴君の歴史を口にする』ようなもの

このコブも『古布』と訳すと

こ‐ふ【古布】. 衣服をほどいて布に戻したもの。再利用が可能な使用済みの布

『古き経典(巻物・ロール)=古典落語』になる訳ですね(*^^*)

つまり『落ち延びて語り継がれる古き布』に書かれた『経典を読む和尚』

だからひとつひとつの意味が大事になる導線になっている

寿限無 寿限無

めでたいこと限りなく ←祝詞

五劫(ごこう)のすりきれ

気が遠くなるなるほどの時間

海砂利水魚

数限りないこと、はてしないこと

水行末(すいぎょうまつ)

雲来末(うんらいまつ)

風来末(ふうらいまつ)

水の流れの行い

雲が来た末、風が来た末

食う寝るところに住むところ

安住の地

やぶらこうじのぶらこうじ

藪柑子、別名、山橘、十両

それに垂れ下がる実

パイポパイポ パイポのシューリンガン

シューリンガンのグーリンダイ

中国(唐)の王と王妃

グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの 長久命(ちょうきゅうめい)の長助(ちょうすけ)」

王妃から生まれた子のそのまた子から生まれたもはや血のルーツ不明の…

長久命

天長地久(てんちょうちきゅう)という言葉があり、天地が永久にかわらないように物事がいつまでもつづくと言う意味

長助

寺の長老に対して寺男を俗にいう語

はい、最終的に和尚は『経典を語り伝える弟子』を名付けた訳ですよ(笑)

つまり長兵衛は『何でも有り』の鵜呑みの親

名付けの和尚は『古布典落語を語り読み』

名付けの最後に『寺男』にしたて上げたテーラーメイドな『古代伝説TERROR』な話

TERRORは社会や政治に対する暴力的な行動やその計画を指すこともある事から、暴君たち兵どもの夢の跡

『真のオチ』は何かと言えば『縁起の良い名前』とつけたのに

せがれの長助は『暴君のやんちゃ者』として人を虐め

誰に虐められたの?と聞かれる度に

虐められた子は『古典落語の経典(名)を広める』

その内容が

天地が永久にかわらないように物事がいつまでもつづく

という『戒めの説法』であるとして

落語の『語り手も練習で読み込む』し

寄せに通う『聞き手の観客も繰り返し全部覚える』し

なんなら『寄せ』という環境が『落ち延び語りの暴露説法講話=都市伝説TERROR』の隠れ蓑

と、私は独自に『経典』を心に納める

そう『血の繋がり』なんて『どっかで狂う』というのが『唐→別の血』が入り、その次の世代、また次の世代の『2世3世のぼんくら』から生まれて来るガキは結局は『虐め子の暴君』である

縁起が良いとは聞いて呆れる

『鵜呑みにしたらあかん』という戒めにも思える

すっごい遠回しに和尚は『子供の名前(宿命)は親が命名しろ』と、『他力本願に鵜呑み』にすると『騙され後世に恥の歴史』を広めるぞ?

どこまで紐解いても『説法』になっている

転じて長兵衛の名は何でもありの『難でも有る』

つまり『八百長の長兵衛』『ご都合主義』で勝てばいい

『勝てば縁起がいい』から何でも有り

その『倅=暴君(行い)を産む存在』であると長兵衛の名付けの古典落語を知ってる者は、『難が有る』から気づきが生まれて成長するという意味で『有難い』と感じるわけだ

『八百長』はやっちゃいかん

長兵衛の話を『鵜呑み』にしちゃいかん

追求した所で…天地が永久にかわらないように物事がいつまでもつづくだけだから

『八百長』に関わったら何でもありの

『八百万の神』が出てくる

あ、…漢字を並べたらすぐわかった

『万事屋(八百屋)の長兵衛』が出処だ

八百万の神=『加味=何でも有り』だ…

これは『不自然な方』だったんだ

八+百万の神か

嘘八百か

「嘘八百(うそはっぴゃく)」とは、多くの嘘、全部が嘘であるさまを意味する言葉です。数字の「八百」は「八百万の神」のように、非常に多いことを誇張して表現する際に使われます

嘘=小さな口から大きな虚

八=山

百=宿敵、魂

『都(大和)落ち』した『山と魂』を語り継ぐ

相撲は神事…故に負けられない?あるいはかつて『相撲で国取りの起源』があるから『どんな卑怯な手』を使ってでも?

うーん(´-`)oO

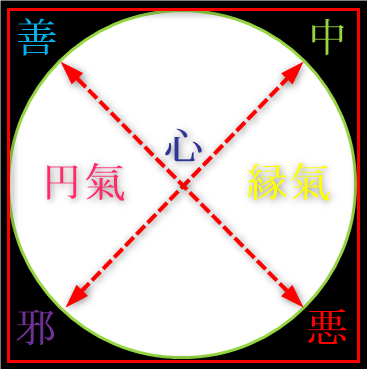

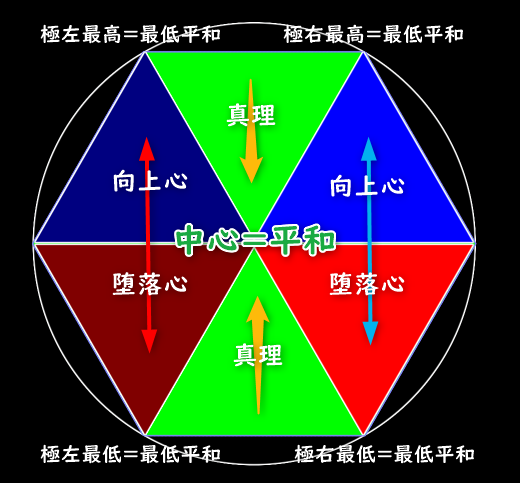

最初は「八百長はフェアじゃないから悪い事!」と『植え付けられた道徳心』の『善悪で判断』してたけど…

『状況』によっては『負けるが勝ち』という言葉があったり、勝負は目先の一番だけど、『取組表』っていう流れもある

相撲が『神事を元にした興業』である事から、『看板力士が大怪我』をしたり、予期せぬアクシデントで『興業が立ち行かなくなるケース』を考えると

やはり『元締めの仕切りという存在』は必要で有り、それが『勝負にこだわる力士』や『それを応援するタニマチ』等からすれば『贔屓は卑怯と映るケース』もあるし、実際それも何か『賄賂等の根回し』があったんだろうからこそ

現代の相撲業界でも『なあなあの慣習』として『協会と親方が暗黙の了解』だったり、『相撲部屋の中での可愛がり(虐め・暴君)』だったり…

あれ?もしかして『縁起が良ければなんでもありの長兵衛』の息子の…暴君長助は…『力士』になったんじゃね?

『息子』使って『相撲で勝たせるイカサマ』か?(笑)

転じて名前の由来の途中にグーリンガンのポンポコピーのポンポコナーの『外国の血が入ってる力士(モンゴル系)』なんじゃね?

そりゃ『八百長』だわ(勝てない)(笑)

何でも有りの万事屋の八百屋

八百万の加味(匙加減)

『自然(八百万)』だと思っていたのは最初(長兵衛)から『不自然』だった

『信じていた神事』は『人の言う加味事』だった

『やおよろず』という言葉にもはや意味は無い

カタカムナでやおよろずの言霊を読むと

飽和の奥の陽の空間に進まない

なるほど(´・ω・`)確かに

日本人の多くは「八百万の神!」と言うが

800万の神の『具体名』は言えない

知ってる名前を三個あげ

『アマテラス・ツクヨミ・スサノオ』

後はその他…「自然にはたくさんいるんだ!」という

800万という『数の飽和』

その奥の『陽(具体的)の空間』の方には進まない

つまり『お天道様に顔向け出来てない』

ここが既に『マインドセット』されている

相撲=神事

相撲を取り仕切る=八百屋の長兵衛

あらゆる手段を加味する八百長

八百万の神の出処は…

信じている神事=人の言う加味(匙加減)事

八百長の『疑惑』がある時、『神の介入』が起きている

なんだかな〜(´-`)oO

勝手に自己解釈して納悳したけど

納悳したからこそ、表現に使ってきた『ひとつの言葉の力を失った』と同時に『自然を取り戻した気分』

古典落語から継承される『長兵衛の倅が暴君』になる

息子が暴君なら『力士』にすりゃよくね?

これを『加味』したら『相撲を仕切る』わなと

なんだか、水行末、雲来末、風来末…

あ、これは祝詞じゃねえ(笑)

『和尚の呆れ言葉』で『歴史の行く末』を語ってたんだ

そんな八百万の神は『自然ではない』

そこは『お天道様に顔向け』できてない

小さな口から大きな虚になった『嘘八百の虚空』

そりゃ『闇のVeil』に包まれた『八百長隠しの世界では八百万の神』だわ

自然じゃない、これは自然では無い

自然とは、しぜん?…でもない?

自ら然るべき=『みずからしかるべき』

つまりは自然+『体=人の本質』

自ら然るべき人としての体現の生き様

そうなると、八百万の神すら

『色即是空・空即是色=そう思えばそうなる』

まさに八百万の神という『思い込み』が『日本の信仰』に置き換えられてしまっていた

具体的な『何もわからない数の加味』

真我以外一切無常

真=自ら

我=然るべき人の本質

真我=自然体

『縁起がいいから』と『与えられた情報を鵜呑み』にして『長兵衛のように思い込み』をしない事

長兵衛という『何でも有り!何でも加味』して、都合のいい『八百長の神』の『八百万の神の嘘八百の虚空』に囚われ『お天道様に顔向けできない』

その思い込みの『重いコミットの執着』を手放す

八百万の神=『間違い』を自然に直す

自ら然るべき人の本質として『体言して体現』する

真我以外の一切の『無常』は天長地久(てんちょうちきゅう)

天地が永久にかわらないように物事がいつまでもつづくと言う意味

無常は万物流転、諸行無常、栄枯盛衰、形を変えて『相似のLOOP』しているのだから

『寿限無』というある和尚が伝えた『古布の経典』を『古典落語』という『落ち延びて語った歴史の成り立ち』として『伝統大衆娯楽』として薄く広く広まるのだけど…

こうして『体感で法華経』を読み解く『釈迦の痕跡を追う者』は、『一切皆』とは全く違う所から、突然『JUMP』してきて『K点(建築基準点)越え(基本の60点+)』で『経典に着地』する訳ですね(笑)

シューリンガンのグーリンガンが『失われた中国(唐)由来の流れ』を伝えるなら、『唐や湖国(中東系)の血が入った』という意味では

『蘇我入鹿(蝦夷)』とか聖徳太子、『蜂子皇子』とかその辺にも関係してきそうなくらい、実は『重要なキーワード』が入っているからこそ

『そこは変えてはいけない!』という古典落語の強い継承には『伝統文化によって真実の歴史は決して歪ませない』という時空を超えた『後世に語り伝える意志エネルギー』があるのかも

いや〜まさかの『寿限無(古典落語)の中の和尚の説法が伝える予見した空間』を意識が旅した結果、その『何でも有りと鵜呑みにする長兵衛の子』が『虐めっ子の暴君=力士』になった(仮説)として

八百屋の長兵衛が『息子の活躍出来る相撲の興業』で『勝たせる為に八百長を取り仕切る八百万の神』となって、それに関わった者は皆、『お天道様に顔向けできない』ような『奸計の関係者以外』立ち入り禁止になる

そんな『難でも有り』な『未来予見』と『後世への語りの古布の説法』として『有難い学びと気づき』

八百万の神=他力本願は自然ではない

自然体とは『自ら然るべき体現』をする事

自然という環境はそれぞれがそれぞれの『体現』をしている

草は草、虫は虫、鳥は鳥

自由に『その形』を生み出している

その形もまた『それぞれ違う』

ならば『人も人』でいい

人であっても『色んな人』がいる

ただその中で『八百万の神』を名乗る人

人の言う『神事を広める都合がいい人』

八百屋の『長兵衛の子』は『暴君』

そして『相撲の仕切り』は『長兵衛』

『相撲』と言えば『八百長』という『言葉の繋がり』を聞いて

それでも『中身のわからない八百万の神』と言う、飽和の奥の陽の空間に進まない=向き合わないで、『自然崇拝』って言えますか?

私はひとつの『信用して使っていた言葉』を失った。だが失ったからこそ、『人が言って用いる言葉=借り物=人の昔の物』では自然がない

自ら然るべきの体現ができないからこそ、『自己表現の弥勒』として、『感じた事』を『言葉を紡いで表現』する『言葉の創作活動にワクワク』するのだろう

LEAVE A REPLY