寝起き閃きワード 帝?どういう事だ?と読み解いたら、音の響きが観せる観世音世界は…またしても神仏の門へと導いたお話

帝(みかど・てい・たい)とは

天子。天皇。「帝王」「皇帝」 ②天の神

『帝』で『天』と来たら…

帝釈天

多聞天

毘沙門天

金毘羅

インドの水を司る神である「クンビーラ」を音写したもので、日本に仏教とともに伝わり、航海安全の守護神として広く信仰

なるほどな

『毘沙門天(預言者の役目)』と『金毘羅様(海賊の生き様)』か

『沙門』とは出家して修行する人

『ヴィジャ・ボード』とは降霊術を模した娯楽用ボード

模したなので『元は降霊術』

そうなると『降霊術を修行した者』

『先祖の魂と繋がる』のが『毘沙門天』

毘=『口』封じされた『十』を『比』べる

『死人に口なし』と『今現在』を比べる

降霊術は高麗術「高句麗さん高句麗さん…」

一方で、金毘羅様は

羅はあみで『捕らえる』。あみにかける。

田を網とすれば『十(全て)を比べる』

そこに『金』が絡んで『航海の神』となれば…

漁師→海賊→海のならず者=チンピラ

なるほど(´・ω・`)『神仏習合』ではなく、ごちゃ混ぜの『神仏混合(統一教)』が『金剛界』なのか

この三つの『天の神(役職)』を並べてみた時

与えられる宗教情報を鵜呑みにしたら、それはただmeta設定を読み込むだけなんだよね

『自己解釈』すれば面白い事がわかる

まず『天=役割の神(司る役目)』

『天子』とはそれを『継ぐ者』

帝は天子=皇子→皇帝→帝王

血の世継ぎの『世襲システム』

釈は『問題を解決する』という意味

『帝釈天』は『問題を解決』する『世襲の神(役目)』

皇子→皇帝→帝王の国=帝国

帝国の定義は『複数の民族や文明圏を統合』し、『統一的な支配圏を形成した国家形態』

当然『大いなる力と大いなる責任』が伴う

…そんな『帝から離れた』のが『サカ(釈迦)族』の皇子=『シッダールタ(仏陀)』

元来であれば、『帝釈天となるべき存在』だったが、人々を支配する立場を『望まない強制』せざるを得ない『生まれながらの運命に疑問』を感じたのだと思う(´-`)oO

人から見れば『権力使いたい放題の恵まれた環境』だと思うだろう…しかし、自分がやりたい事=『自由意志』を求めた時、『その立場』になってしまえば

帝の言う事は『絶対叶う=皆が従う』・・それでは何もかも周りが忖度して『自力体験も望む感動』も得られない

だから帝の地位は『諦めて出家』した

家から出ないと『やりたい事』がやれない

『絶対的権力』の元、『自由意志』を使えば、それはまさに『皇帝の傲慢』という『史上最大の業(責任は計り知れない)』を生む事になる

故に歴史は『奴隷の皇帝殺し=ジャイアントキリング』という法則が成り立っている

皇帝という『明るい地位の立場』では末端の『日陰で虫のように虐げられている奴隷』は見えない

『皆に善いと思った采配』が、『大事の前の小事』の如く、『どこかの誰かを犠牲』にさせる選択を『自分自身の一言二言』で『人の運命を悪戯』に変えてしまう…

考えただけで『ゾッ』とするよ( ̄▽ ̄)

そんな『帝を離れる存在』はいくつも『前例』がある

例えば天帝の『娘』の行方不明(駆け落ち)

例えば元『三皇の1人』だった『神農』

例えば『神の元を離れたリリス』

みんな『皇子=跡継ぎ(二世)』だったり、『その立場の苦しみを実感』して離れた立場であり、『親(与えられたレール)とは違う道』を行く『自由意志』

例えそれが『皇帝』という『権力世襲』、この世界における『絶対的支配の権力』であっても『欲して望まない』理由は…『親(歴史)が反面教師』になったから と言える

神農の場合は元三皇、つまり『他に二人の皇帝』という『比較対象』があったという事は

『人の振り見て我が振り直せ』で

『皇帝という立場』に疲れたんだろうなと

皇帝の地位を『自ら手放した』

誰かに引き継いで離れた

…あるいは、一族郎党、家臣から民から資材から何から船に積んで渡って『大陸から離れた徐福』とも感じる理由は

『除と徐と余』 という漢字には『物語』が読み取れるから

阝(こざとへん)は『上から降りてくる』という意味

皇帝は自分の事を『余(よ)』という

行人偏は『行商の役人』を指す

『余計』なもの、『余ったもの』という

『余り物には福がある』 ということわざがある

これで『徐福は世を忍んだ仮の姿』で実は『皇帝の地位を降りた神農』だったとするなら

故に神農の伝説は『東北』にも残り、『自らの体に毒』を入れて治療法を生み出す『漢方の知恵の薬膳』が伝わっている訳で

でもこれもまた、『自己嫌悪』というか、『自分への戒め』なのか、『元皇帝の責任感』から来る『自傷行為の側面の産物』だったのかもしれない

釈迦も『苦行』を行った背景には、『元来やるべき立場で助けられた命』もあったかもしれないが、しかし『それをする事』でまたどこかの誰か『至らない者に苦しみを与えてしまう』かもしれない…と

自分自身の『選択と行動の葛藤』を律する為に、日々湧き上がる『自問自答を止める』為に『体を痛めつけ意識を飛ばそうとしていた』のかもしれないし

それは『大いなる力と大いなる責任』を持って生まれた『運命の皇子の心』にならなければ、『解らない業』なのかもしれないが…

逆に言えば、その業の回収を終えた後、それはそれとして、役目や立場から離れ『一人の無力な人間』になり、そこまでして『何がやりたかったか』?

それを『既にやっていた』のであるという事がわかる

その『問題と向き合い解決』する為の『行動の過程』が『望む体験』だったのだ

『皇帝』である限り、『元から全て』があり、『痛みも苦しみ』も遠い『夢』の如し。直接民に向き合う事なく、民の直接な苦しみを知る事もない

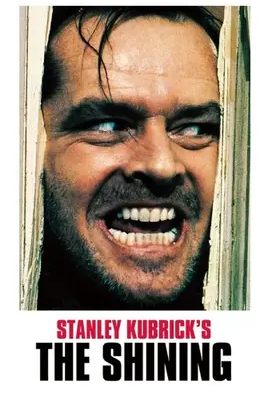

「皇帝は凄い!皇帝は絶対!!」という『信仰の神輿』に祭り上げられた『名前』ばかりが独り歩きの『七光りの裸の帝王様』

民の政治は『大臣やら官僚やら文官の裁量』で決めた物を『皇帝の命令』として『民は従う事』になり、『不平不満』は家臣によりかき消され、皇帝には「民は絶賛している」と『嘘で仕立てあげた耳障りのいい情報』で

『民の苦しみの現状』を知るのは皇帝の元に『反逆のクーデターの奴隷(持たざる者の恨み)』が現れた時のみ。それが権力社会の『クーデターの繰り返しの歴史』だと、『不毛な椅子取りゲーム』に呆れると

その立場は『諦める=明らめる』

『小さな日』から『月』が離れ『大きな日』へ

『今日』から『明日』へ向かう

『狂』から『アスター(星=日の生まれ)』へ向かう

それが『天帝の元を離れた娘』

それが『神の元から離れたリリス』

それが『サカ族の皇子の地位を捨てたシッダールタ』

それが『三皇の争いから降りた徐福(神農)』

その『与えられた運命(目先の権力欲)』に抗い、『自ら手放す選択=諦める=明める運命』だった

『言う帝(元の立場は皇子・皇女)』として、『狂った日』から『月(預言者)』として離れ、『世襲権力構造の実態を明らか』にする

ま、ざっくり言えば『宗教二世の暴露』して、「宗教に関わらない生き方をしたい!」と

『言う帝(皇子・皇女)』として『意志を明らか』にして

『小さく沈む日』から『月』が離れて『昇る日』=『明日』へ向かった

その過程は一度、『闇(苦行)を潜る冒険』だった

でも『その冒険がしたかった』のが、最初から『全てがお膳立てされている皇子や皇女』が求める『希望の日の生まれ=星=アスター』だった

それが『やりたい事=自由意志』だったんだ

古き日本人、特に『蝦夷=豪族、朝廷に逆らう蛮族扱い』で『鬼門の方角』だと『忌み嫌われてきた東北の人』は

そんな『リリス(田沢湖・竜子姫)の恩恵』も『釈迦(大釈迦・修行場)の恩恵』も『徐福(アソベとツボケ)=神農(漢方)の恩恵』も…全て『風土の先祖』として、名前や存在を知らなくても、『空気で吸い込んで共存細菌』として細胞に根付いていた

なんで『地名』が隠されてたり、『違う漢字』に変えてるのか…以前は『名を奪われた』とか、権力構造の見方をしていたけど…今はこう感じる

『流れ』は大事だが『形』には拘らない

淀まず末永く穏やかに流れ続ける『渓流』

それを『施行したのは鬼(建築)』の心意気

『形』あるものはいつか『崩れる』

『お釈迦』になる=『壊れる』

『陀仏』になる=『崩れる』

壊=土を懐かしむ

崩=山を支える朋

こうやって『先祖は風土』になり、『八百万の自然の恩恵』として『加味』となる

『北国に生まれる』とは、その『風土を体験』してみたいという『産まれる前の意志』から始まっている

『教え』は無くても『風土・風情』を感じる事で、その『流れの一部に共感する何か』を感じる

その『感じたままに旅をするのが人生』…と思う時点で、『自由意志でやってみたい』と感じた『冒険の旅の一歩=流離』は始まっている

嫌われ者=『朝廷に逆らった』というだけ

『都合』に合わせない=『空気読めない』

いやいや(ヾノ ̄▽ ̄)『人間(狂った獣)くっさい空気』は読みたくないし『鵜呑み』にしたくない

『空気(自然の先祖)の綺麗な所』が良い

都会は残念ながら兵どもが夢の跡の『怨念しか無念』

『欲深い業』だから『観念』出来ない

『まだ生きていると思ってる亡者』もおんねん

他人を気にしないから『気づかない霊』

気にしないから『憑かれて疲れてる人』

そんだけ『自己中が多い』のが『都会』スタイル

令和→『命令に従え』の元号から

『現合』と『元寇』が始まった『支那』

現(うつつ)に合わせる=都合

元の寇(他国に攻め入る)

権力構造、『上の決定意志』の『末端の影響』

『自分』が『衆生』に『どんな思いの業』を背負わせ、『業を煮えたぎらせ』・・そしてその『溜まった業の回収』が、『身ぐるみ剥がされて裸の王様』になって『喉元に剣を突きつけられるジャイアントキリング』の『クーデター』が起きるまで気づかない

自分(皆を救いたい)→他人(解釈を曲解)→『自分を恨む人』が生まれる

自分(これやってみたい)→他人(解釈を曲解)→『自分を恨む人』が生まれる

例え『最高の権力』を持っていても『間に他人』が入れば『自分の思い通り』にはならない

『皇帝という運命』を持って生まれた人間が『自分の思い通り』に生きる為には、『皇帝を諦める』しかない

『持って生まれた最高権力』が『自らの心を邪魔』して人生を『息苦しく』する

『無いもの強請りのクーデター』があるならば

『有るもの放棄の福を与える』があってもおかしくは無い

それが『足るを知る』と『シッダールタ』

『悟り』とは『差取り=権力格差』は必要ない

と『態度で示す生き様』を『皇帝の地位を捨てた者』が伝える以上に『説得力』があるだろうか?

同じように『王族』でありながらその地位を捨てた『最も釈迦の説法』を聴いていた『多聞第一』の従兄弟の『アーナンダ(阿難)』も…

涅槃寂静の『生病老死=思い通りにはいかない』という言葉の意味が、『釈迦に説法』をかまして「真理を女(尼)に聞かせてはどうだろうか?」と言った事に着いても

「アーナンダ!僧言う事だったのか!」と後に『女難』が『阿難無世界を支配』していく事に、『仏陀』が『マーラ(煩悩)を赦した』意味を理解しただろう

『無』と『無為自然』

無は『人の為の煩悩空間』

無為自然は『それを遊ばせておく=恩恵』を与え見守る流れ

『真理の説法』をする時は『偽の陽動』を使って『有象無象の人払い』

『真(師)我(子)』以外一切無常

…って書いてて気づいた

それが夢の中の真釈迦の『間事視野化の指導スタイル』なんだ

・・しかし、自分で書いてて、あまりにも出来すぎな設定だと思った

『態度で示す生き様』を『皇帝の地位を捨てた者』が伝える以上に『説得力』があるだろうか?

まるで『例え話の為に創られた説法』のような設定にも感じるから・・『道徳やモラルを伝える創作抒情詩物語』のような気もする

私が『独自体感論』や『感覚的量子論』でたまに『概念として遭遇する釈迦の説法』のような状況は・・『形が無い』が、『問題解決に至る流れ=龍』である事は間違いない

そう考えると、『実在するか否に意味はない』から、『現一切色心三昧』なのかもしれない

絶対的権力の『皇帝が世襲』ならば、「それ以外をやりたい!」という意志は必然的に『この世の全ての支配から離れる=解脱』になる

・・そう言えば、『リリスの夢』を見た時も・・『どうせ誰も逆らえぬ人を殴った天使のような素振りで』という『親父に真空飛び膝蹴りをかますシーン』だったのを思い出す。(笑)

そのくらい『拒絶の意志を明らか』にしなければ、皇帝となる王族の運命から逃れられない・・観念して諦めて→『言う帝(己の心)を明らか』にするという『自己肯定の工程(流離)』が必要なんだろうな

LEAVE A REPLY