イヌイット族の眼鏡を見た瞬間に『遮光器土偶」を思い出した事で繋がる北国の縄文の景色、極寒の地に太陽のお話

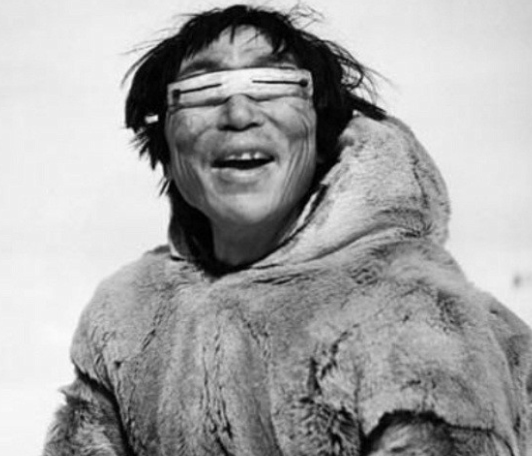

イヌイット族の眼鏡

イヌイット族の眼鏡は、伝統的に「遮光器」や「スノーゴーグル」とも呼ばれ、北極圏の強烈な紫外線や雪の反射から目を守るために使われてきました。この眼鏡は非常にシンプルで、木や骨、象牙、時にはセイウチの牙やカリブーの角といった自然素材から作られます。これらの素材は顔にぴったりフィットするように削られ、中央に細い水平のスリットが切られています。このスリットを通して見ることで、雪盲症(雪眼炎)を防ぐとともに、視力を向上させる効果もあるとされています。イヌイットのこの伝統的な眼鏡は、その実用性とデザインから、現代のサングラスの原型とも言えます

『雪の反射から目を守るため』・・この理由は『雪国』にも通じるものがある

その観点で言えば、土人形の土偶は数あれど、その中でも異彩を放つ北国でしか出土していない

遮光器土偶

私はかつてこの遮光器土偶について、色々と調べた事があるが・・

今朝はこの記事をまとめ始めるにあたって違う観点が見えてきた

雪国の防寒着説

まず雪の反射が強かったのを防ぐ意味で、人はまぶしいと『目の上に手をかざす』という動作をする

これを常時行うという形式にしたのが、『車のサンバイザー』

運転中に差し込む光を遮る事で視界を暗くして確保する訳だが・・『外を出歩いて作業をする』となれば、『手』を使わずに、『常に目の上に手をかざすような道具』があればいい

その発想はとても簡単に、自然の木をくりぬいて、それを『目に被せる=スノーゴーグル』になるのは自明の理

それで、『視界の問題はクリア』になるが、防寒という『寒さの中での活動』には『頭や体を覆うもの』が必要になる

すると、防風、防寒をワンセットにすると『被り物』、無いし『繋ぎ』のようになる

すると、そういう目で模様に目を向けると『アイヌの縫物』のような『柔らかで動きやすい素材』だったのではないか?と仮定する

アイヌと言えば、『靴をサケの皮』でこしらえたり、『革製品も作る知恵』があるし、当然『藁をよじって縄』にする事で、様々な生活に役だつ道具を作り出せる

イヌイットはアイヌからロシアを経て、カナダのほうへと渡る『移動民族』と考えると、長距離移動、気候が変わる環境、取れる素材などの違いから、『形態は変わっていった』のかもしれない

例えるなら、完全防備で山に行ったけど、思ったより晴れて暖かくて、『ゴーグル以外を脱いで滑るスキー』のような

『元は防寒着』だと仮定するなら、『その地域にある素材をなめした柔らかい素材の防寒着』を『飾った姿が遮光器土偶』なのではないか?と考えた時

『鎧兜』を着ない時に『中身(人間)がない状態で飾る』という風習がある(必然的に手足は短くなる)

この観点から遮光器土偶を見直すと

①頭が小さいのは、人が被ってないから

②手足が短いのは『肩や腿まで皮スーツ(すぼんでいるのは空気を逃がさない為)』で腕や足は動きやすくインナー素材

③目(遮光)範囲がでかいのは視野の確保の為

またこの遮光器土偶が出土した『木造町』というのは、冬は町との道を断たれた『豪雪地帯』であり、言語もまた現代でも『独自の発展(住民同士は一文字で会話可能)』を遂げているように

実はこの遮光器土偶が出土した時代も『極寒地帯』であり、その地域に根付いた『独自文化の形象』だったのではないか?

そう考えると、またさらに気になる事が出てくる

太陽の熱や光で溶けないほどの寒さと雪?

イヌイットの環境は『凍った大地に照り返す太陽』という、『太陽』があるのに『雪』が解けない

また『太陽の位置の観測を最も重要視』しているのは、『気候の変化による移動』の為である

そうなると、縄文は『移動民族』と『その地に適応する民族』の二つに分かれたとも言える

イヌイットの『顔や体形』は、驚くほど『日本人(黒髪)』と似ている(カナダハーフもいるけど)

仮に、遮光器土偶の形象が、『当時の極寒の冬の防寒着』だとするなら、『使わない時期』はどこかに『脱いで飾っていた』かもしれないし

それがまた『伝統工芸品』のように、『粘土細工でカタチ取られた可能性』も無くはない

それくらい、ほかの『チープな出土品』とは訳が違うデザイン性がある

明らかに『異質』なのに、深く洞察しないで、「これはこういうものです」という思考停止の教育で『縄文時代の出土品一覧』に紛れ込ませるあたりが

縄文を『都合が悪い原始人』であり『文化など無かった』と決めつけたアカデミックな偏った捉え方

『鬼を悪者』と決めつけて『討伐対象に仕立て上げる』のと同じ事

なぜ縄文の歴史の痕跡に『太陽の夏至と冬至を確認するような日時計』があったのか?単に『生活の為』ではなく、『死活問題の極寒の地を生きる知恵』だったのかもしれない

あるいは・・

太陽光がもっと強い星からの来訪者

『宇宙服説』という浪漫を忘れない捉え方で言えば、遮光器土偶はまるで『宇宙服』では?と現代的に感じる人も多い

その観点から見た時も、『目を覆うゴーグルがイヌイットの眼鏡と似ている』ならば、まぶしいほどの『太陽の環境での生きる知恵』とも考える事ができ

必然的に『地球よりも太陽に接近した場所』、あるいは『常に太陽が近くにある環境』とも言える

一説には人類は『元太陽人』というおもしろい考え方もあるらしいし、土星=元太陽説と考えるなら、土星人かもしれない

いずれにせよ、遮光器土偶の特徴は、『目を覆うゴーグル』にある

雪国の人は、雪国ならではの道具を産みだす

古くはかんじきや、子供の頃から当たり前にあったスノートレーニングシューズやスノーダンプ、雪庇落とし、除雪機という道具は、『都会では売っていない』し存在すらも知られていない

つまり『道具を産みだす知恵ある民族性』を持っている

我々はもっと『縄文という文化』に『独自に興味』を持ち、アカデミックに世界遺産として『都合のいい決めつけで封印』するのではなく、『地域に根付いた自由な発想』で、その『形象の意図や意味』を捉え直す必要がある

・・と、今朝の私の意識に伝えた『誰か』が・・

誰か?=誰=言う隹=『先人』

知ってるだろうか?「ふるとり」と変換した時『昔』は出たのに『今』は出なくなっている事に

ふるとりを探す事すら難しくなった=難←『隹』が含まれている

『難』が有る事は『有難い』=成長する・前に進む事ができる

難とは『難題、困難』

難しい題、困らされる難

『わからない』問題も実は、『和唐の繋がり』があったように

『問題に巡り合う事』が、『乗り越えて成長』に繋がる

問題を見つける=『釈』

巡り合う=『迦』

私に『釈迦(問題提起の和多志・渡し=継承)を忘れるな』と日々、『好奇心や意欲』が『難題』へと導いていく・・_| ̄|○アソベの民

釈迦も修行した地(大釈迦)もあり縄文の遮光器土偶も出土した地もあり、鬼も龍も語られる月夜見の地・・

また閃きは縄文turnが来たのか(笑)

LEAVE A REPLY