呼ばれるままに弾丸的に旅してきた、岩手山、岩手山神社、山神神社、阿弖流為の里、鬼越蒼前神社・月讀神社、白滝上稲荷神社、熊野神社、鹿妻神社、志和古稲荷神社、黄金堂、米斗利沢神社、八坂神社、大畑八幡宮、金谷神社、小瀬川熊野神社、東和のサカエの記録

自分なりの神社参拝に心がけている事

敷地内の最も大きな大木に触れてアチマリカムを3回唱えて『気』を『分』ける(自分→対象→場の調和)『気枯れ』を祓い、『気分』を伺い、『気持ち』を合わせて木々のざわめきで『波動』を確認する

呼吸や体が『軽い場所』はとても波動が心地よく何時間でもいられるくらい『居心地が良い』

それでは、回った神社とその雰囲気と写真を添えてまとめていきます

迎え入れてくれた岩手山

高速を降りてちょうど朝ご飯の時間あたりに、ふと見えた『最高に美しい岩手山の滑らかさ』を見ながら、砂利が敷かれた敷地でおにぎりを食べていると

土地主が車で近づいてきて「何やってんだ?」と結構おっかない形相でいわれたので「すいません、あまりにも岩手山が綺麗に見える場所だったので、おにぎり食べてました」と素直に告げると

「ゴミ捨てていかないんだったらいいよ!ゆっくり景色楽しんでな!」とくしゃくしゃの笑顔になって許可してくれた所から、まるで『鬼の建前(抑止力)と本音(問題起こさなければ害はない)』を見たような地元民の姿を実感して私の『幸先のいい旅』は始まった

岩手山神社

木の鳥居というより失われた『古代朱』が剝がされたような感じ。岩手ではなく巌手山。確か盛岡のほうを回った時、『岩手の名前の由来』があったが『山に厳しい』の巌手となるとまったくもって忌みが変わってくる

入口には門番のような二本の大木。両方に手を触れてアチマリカムで調和してから入る

奥の社にて参拝すると、さわーっと風が吹いた後、そこまで歩いてきた空間がとても居心地が良く感じた。さび付いた奉納の剣が大量にあり、奥の祠はとても心地良かった

脇に『白狐の稲荷の祠』もあって、それは一緒にそこに調和しているような感じだった(写真では赤い祠)

そしてなぜかここに国譲りを感じさせる新しめの石が・・

山神神社

地元の人しか入っていかないような農道の奥にある山神神社。入ってすぐに門番のような大木に触れて挨拶

本殿を見たらわかる通り、その左右には守護のように『二本の大木』が立っている(これは古代神社に多いパターン)。そして謎の事件性・・(何この片足だけの子供靴)

裏手にはひとつだけ歪な禍々しい木と澤と森が広がっていた。見るからにこの木が毒素をまとめて吸い上げる役割(自然のフィルタ)なのかもしれない

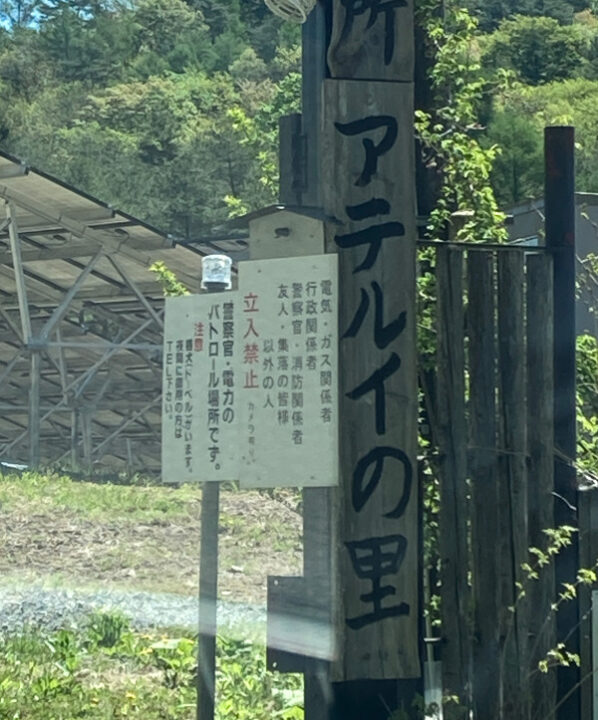

阿弖流為の里

かつてアラハバキの元、『森や自然を護る為』に戦った英雄の『阿弖流為の名』があったので、人里離れ、山奥の砂利道を進み、一本道で引き返せない所へ訪れてみると・・見るも無残に『太陽光パネルの巣窟』となっていた。おまけにドーベルマンを放つなど徹底している(破壊者が土地を守る)

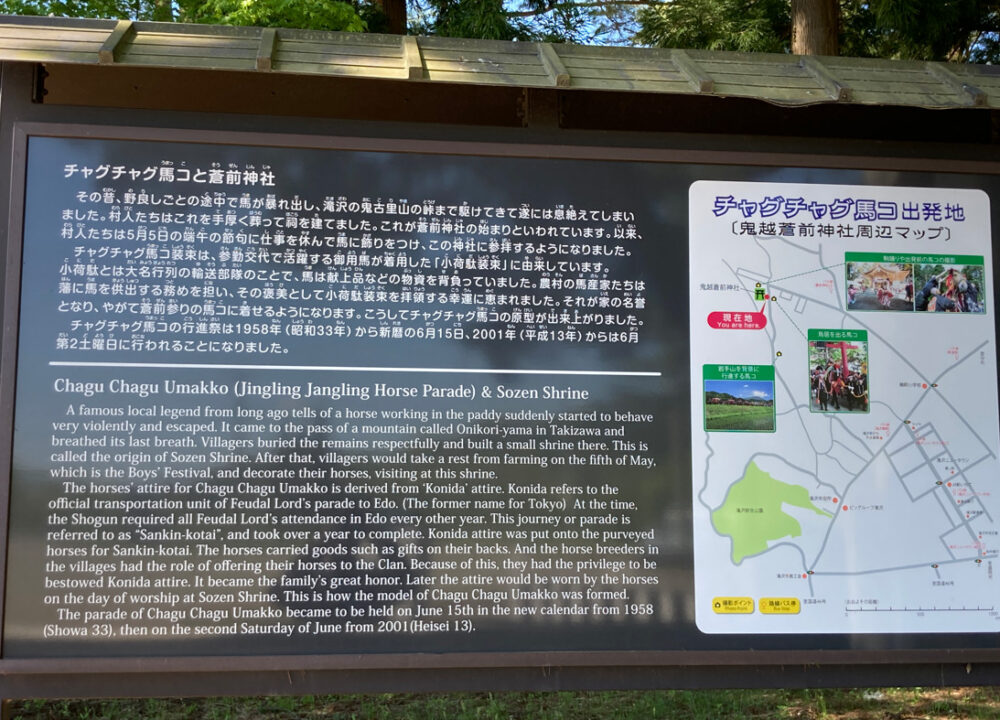

鬼越蒼前神社・月讀神社

鬼越蒼前神社はチャグチャク馬子などの祭で有名らしく観光者も多かった。敷地内にはまだ使っているであろう相撲の土俵があり、整備されていたが・・私の求めるような大木はなかった

最初にナビでは『月夜見神社』という地名で表示されてきたはずなのに、辿り着いたのは「鬼越蒼前神社・・なんで?」と思ったら、敷地の中に『月讀神社』があった。最初の巌手山神社でもあった『赤い祠』がそこに調和していたように

ここでも『鬼の神社の中に月が護られてる』ような印象を受けた。そして月夜見は月『讀』という漢字も使われている事がわかった。これはどうやら中国語のようだが、分解読みすれば

『月を言う士が買う』と考えると、鬼に護られているようなこの構図は『護衛を雇う・協力関係』という捉え方もできる

白滝上稲荷神社

この神社はGoogleではストリートビューしかなく中身は見えませんので、ここにある写真が『唯一の真実』です

まず道路側からの入口に巨石が三つ並んでいます。湯殿三山、二十三夜塔めない)。おそらく日と月とその間を繋ぐ日月の並びだと思います

はい、ここがまず「入口はどこ?」と言われるであろう、本当に『森』に入っていかないとまったく見えない鳥居、これも明らかに『古代朱』をはがされてたであろう木の印象

もしも前日雨が降っていたら、ぬかるんで登れないであろう『急斜面』を上っていると、がさがさ・・と『蛇』がでてきてびく!っとなったけど、襲ってくる気配はなかったので、「通らしてもらいますよ~!」と挨拶

きっと普段は誰も来ないのに人が来たから警戒したのか、珍しいと見に来たのか・・。その登り切った所の奥に開けた空間があり、本殿のような社があります

その脇にここも、ほかの神社同様に『稲荷が敷地内に併設』されているんだけど・・この二つの祠が並んだ稲荷の一角は・・なんか波動が違いました

夫婦なのかな?ちゃんと挨拶したら「よーこんな所まできたな~」なアットホームな空気になってちょっと疲れが取れました

行きはよいよい帰りは・・急斜面で、足滑らしてまっすぐ行けば入口は川でドボンなので慎重に・・下ってる途中で、さっき『蛇がでてきた一角だけが笹』だったんですが、『笹清九頭龍神社』も同様、『月や龍や鬼』と関係がある所とは『笹』があるようです

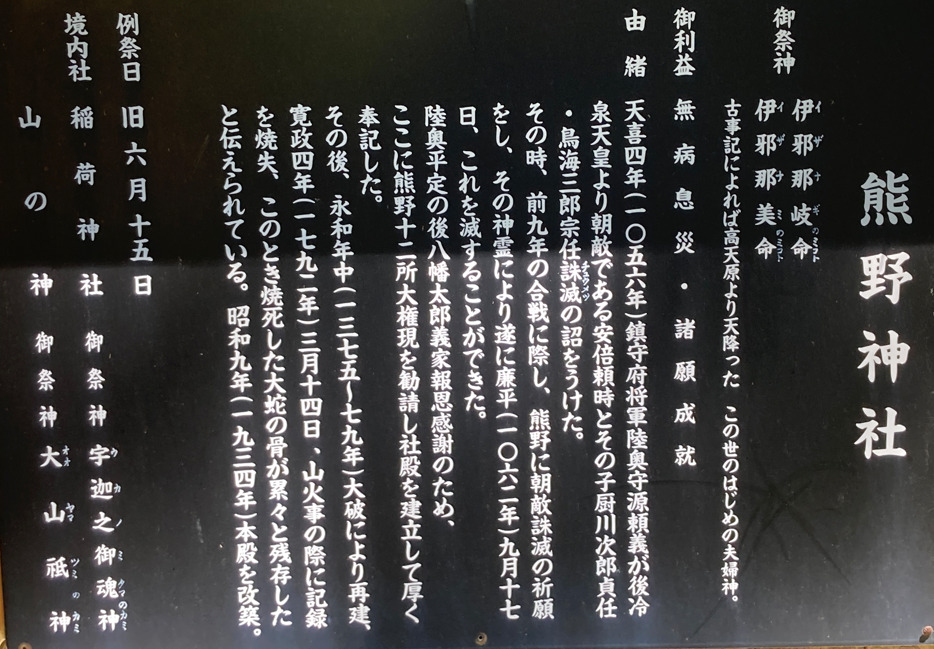

熊野神社

入口に『蜂』が井戸端会議でもしてるのかというくらい停滞飛行をしていて「お邪魔しまーす」と挨拶をして通り抜け、結構急斜面の角度も乱雑な危ない階段を上ると、正面に本殿と脇に御神木があった

この本殿に『正面』から向き合った時、いまだかつてないほど『緊張感』が走った理由がある

両サイドの木彫りの『狛犬』と正面の『龍の目』がしっかりと正面を向くように『眼光鋭く目玉が塗られている』のは、あまりほかの神社では見た事がない

『御神木』にふれてアチマリカムで空間と調和すると、やはりここも『心地よく』なり階段を上ってきた疲れも無くなった

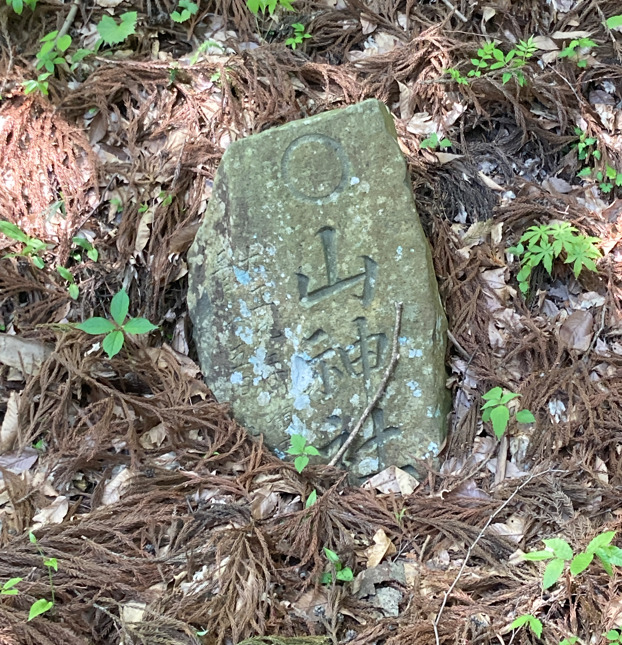

脇の小高い丘に登ると、地面に土で埋もれかけているが、『山神と刻まれた石』があった。こういうのに疲れたから「よっこらせ!」と座るような奴に『罰』が当たるんだろう

木の根元に置かれていた祠は古いけれど、とても綺麗な状態で保たれている。やはり波動が高い所は違う・・

正面の本殿の奥のもともとあったであろう奥の院の屋根は5本、確か奇数は女性神だったかな?(忘れた)

本殿を横切り、今度は反対側へと向かうと、ここにもやはり『稲荷が敷地内に併設』されていたりだが・・正直な所、今回の旅で一番強烈に今も役立っている指南の業を授かった所

正面に立ち、ほかの所同様『アチマリカム』を唱えると『突風』と同時に、左右のキツネの前掛けについている『鈴がチリンチリン』、となっただけでなく、正面中央の『大きめの鈴がガランガラン』鳴った

例えるなら、『商店街の福引で一等を引き当てた』くらいに、私以外誰もいない空間に鳴り響いた後・・私は急に腰が痛くなった

『今までの姿勢』を取るのが大変で、なんとか『楽な姿勢』を探しながら、段差も角度もある階段を一段一段丁寧に降りた

この時は(取りつかれた?祟られた?長時間の高速の運転で痛めた?)と腰の痛みの原因がわかってなかったが

その『腰の痛みを避ける姿勢』こそ、実は最も重要な『昔の日本人の疲れない姿勢』だった

痛みを感じる部位をさけるように『体のある一部の骨を動かす』・・正直、そんな動かし方を人間ができたのか!?と思うほど私には盲点だったが・・そこに気づかせてくれたのが

この熊野神社の中にあった稲荷神社の『狐に祀った場所』。今も写真を見返しながら記事を書いているけど、『神風』とはまさに『姿勢を変えさせられるほど強い物』だったと思い出す(あの感覚は貴重)

鹿妻神社

ここについては、最初の一枚の後光をみたらわかる通り、何の由来も何も書かれていないが、とにかく『波動が高い』印象で、居心地がよかった。なぜここを選んだのかは、あの時はわからなかったが、旅を終えて考えてみると

『鹿』という地名は『秋田』には多いが、岩手にはあんまりない上に、『鹿島神社』は全国にあっても、『鹿の妻』という特定の役目というか、メインではないけどサポートというか、『旦那をたてる』というか

とにかくなぜ『妻』?というのがきになったのは『稲妻』という言葉がある

『稲に対する妻』と考えた場合、『鹿に対する妻』という『お家に嫁いだ形=狐の嫁入り』ではないのか?と思うのは、ここまでの『鬼系神社に月』があり、『鬼が月を護る役目』になっていて、その鬼の敷地に稲荷(狐)が多かったと感じたから

古事記的に言うならば、『天照』から逃げた『月夜見』を『素戔嗚』が護っている とでもいえばしっくりくる

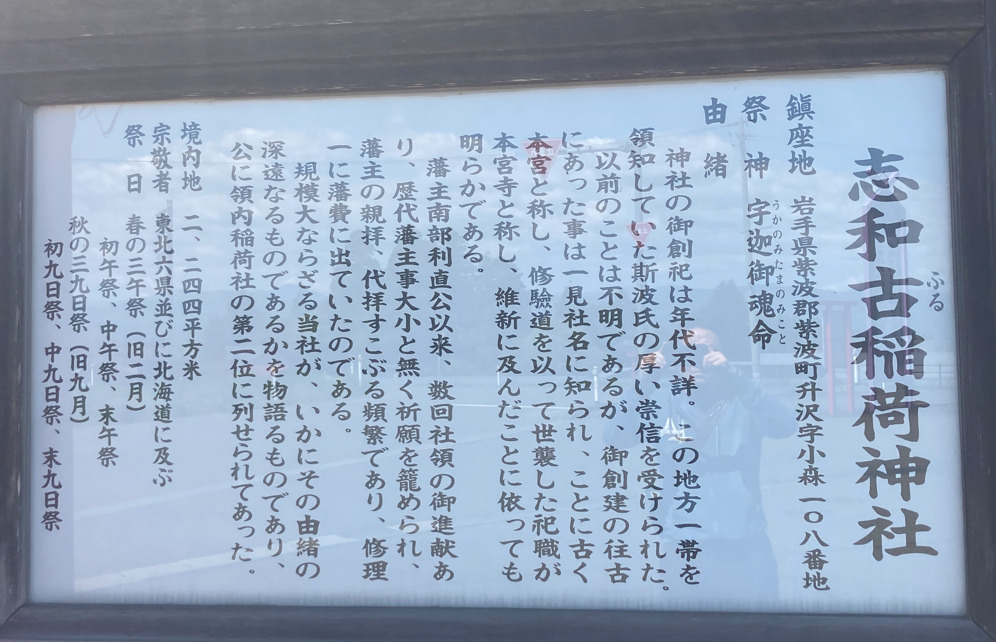

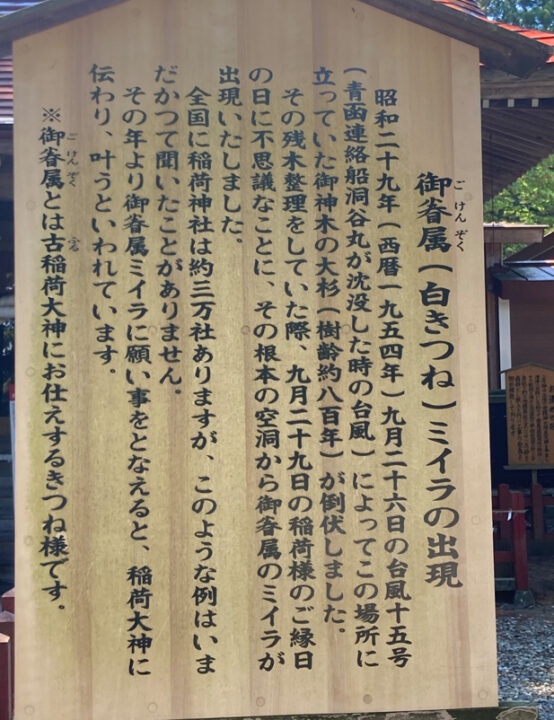

志和古稲荷神社

稲荷じゃなく『古稲荷』?紫波じゃなく『志和』?と漢字でまるで意味の印象が変わるぞ?と思ったこの時、私は車に乗り込んでいた?であろう『虫に首をチクリ』と刺されたのかすごく気になり、気を揉んでいた

この神社の『正面』に向かおうとすると「ズキ!」と反応が来たので、(虫のしらせかな?)と思って観光者向けではない『逆ルート』から入った

思った通り、『観光者向けではない裏側』には、かつては『ここの本当の主たち』であろう、『無碍にされた志和』を感じる一角にて、『アチマリカムで調和』してきた(おそらくここで授かった知恵が、寝起き閃きで色々記事にまとめている知恵)

新しく建てられたであろう社務所や綺麗な本殿のほうに出ると、一本の『御神木』が、手を触れたいのに絶妙に人が触れない距離で囲われていた。仕方ないので、『霹靂木』という雷が落ちたという木に触れてアチマリカムで意志をくみ取ると・・『なんでここに雷が落ちたのか』がなんとなく感覚で・・

この看板の横にその観光者用に見世物になっている『何らかの動物の白い骨』はうっすら見えたけど、そこに近づくとさっきまでなんともなかった首が「ズキ!」と反応し(まさかな~?)とおもいながら

『ミイラの写真』を撮ろうと構えると・・また「ズキ!」となったので写真は撮りませんでした。虫の知らせは大事ですからね

黄金堂

黄金堂=寺?と思って本当は回る気が無かったんですが、なぜか直前になって通り道だしちょっと寄っていくか~と来てみたら『入口』からして『鳥居』の神社でした

ちゃんと黄金堂と書かれていて、感じとしては『薬師堂』みたいなものかと。ここで気になったのが、『剣を奉納』しているのはよく見た事があるが、上から吊り下げている『銅?の丸い鍋』のようなものが気になった。まさか伝説の錆びない神農の?・・

あるいは『銅鏡』を『以外と見えない所』に隠している?(盲点)

裏手に回るとやはりありました、『こういうの』を探して旅している。『真ん中の祠』というよりもはや完全に囲まれて護られている『両脇に大木』が生えている構図、『ここに居る』と感じて、両サイドの木に触れてアチマリカムで調和を求めたけど・・ここはあんまり何も感じなかった

『気が枯れて』しまっていたのかもしれないし、『人の気』には反応しなかったのも(そっとしておいてくれと)

これを見れば、一目瞭然だとおもうけど、「墓を掘り起こすな、できるものならやってみろ!」と言わんばかりの『巨石の下』には、きっと『安らかな眠りを誰にも邪魔させない』という強い意志が込められいたのだろう

そして、『長い年月』をかけて、その脇から『大木に成長した』という構図。森り木とはかつて、この地に過ごした『先祖達が養分』になっている

そしてここにもささやかながら、『一角に笹』が生えている場所があった

米斗利沢神社

道は細く『山への一本道』の道路上に鳥居がありくぐり抜けて終点にある。辿り着いて降りた時、いきなり写真の木の枝の上部が「バキバキ」と乾いた音で上から落ちてきた。(これは帰れ・・という事なんだろうか)と一瞬躊躇

正面の本殿に向き合い・・ここも謎の威圧感を感じて気づく

熊野神社と同じように、『鋭い眼光』が参拝者に向けられていた

ここにはどうやら『指定天然記念物の木』があるらしい(知らないできた)ので、ぜひ触れたいと本殿よりさらに奥の森へと入っていく

人気のない誰も来ない森、観光地ではない一角に『圧巻の巨石たち』が集められていた

そのうち一つがやたらと『傾斜して今にも倒れそう』になっていたので、下から覗き込んでみると『田神』と書かれていた。田の神は稲を守り稲作の豊かな実りを祈って祭る神、それが倒れかけている・・

『阿弖流為の里』ですら、『山を切り崩して太陽光パネルを敷き詰めている』くらいだから、農村の人たちも土地を売って『田が減っている』のかしれない

そんな巨石群の奥に、今まで見た事がないような、『樹齢1000年』はありそうなほど、太い幹の大木があり、私はそれに触れたくて近づき、息を整えてアチマリカムを一回目唱えた瞬間・・

ガサガサ!と明らかに、大きさでいえば5~7歳児が駆け抜けたであろう草が奥へと揺れる奇跡を目撃。これは・・熊ったなぁ(゚∀゚)アヒャ Σ(゚Д゚)なんて悠長なギャグが浮かぶでもなく、かつ腰が抜けて膝がガクブルするでもなく

その瞬間の私は、熊野神社で指南された『腰の骨の使い方(痛くない状態)』をして、驚くほど軽やかに『大股のバックステップ』で来た方向に戻り、気が付いたら車に乗ってました

『小熊の時点で危険』を感じたのは、小熊がいる=『母熊が近くにいる』という事であり、また『黒い車は同族』とみられるのか、それとも『別の熊だと勘違いして縄張りを荒らした』と攻撃してくるのかと・・

まぁ、そんな事を考えている頃には、そこを後にしていたので大丈夫だったんですがね(笑)今思えば、到着した直後の『枯れ木が降ってきた』のも「今は行くのはやめたほうがいいぞ」という『警告』だったのかも

とはいえ、一瞬とはいえ、その『大自然の自然天然記念物』に直接触れる事は出来たので『挨拶』はできたかな・・とはいえ、肩を叩いて「ん?」と振り返ったらいなかったみたいなもんだからねw(返事はもらわずに去った)

後日、その地域の友人にクマが出た!と言ったら「そんなニュースはしょっちゅうだ」と言われた

ちなみに、この『米斗利沢神社』の漢字は、後付けで、もともとはもっと『しっくりくる漢字』でどこかに書かれていたのを見た気がするが・・ネット上では見つけられない

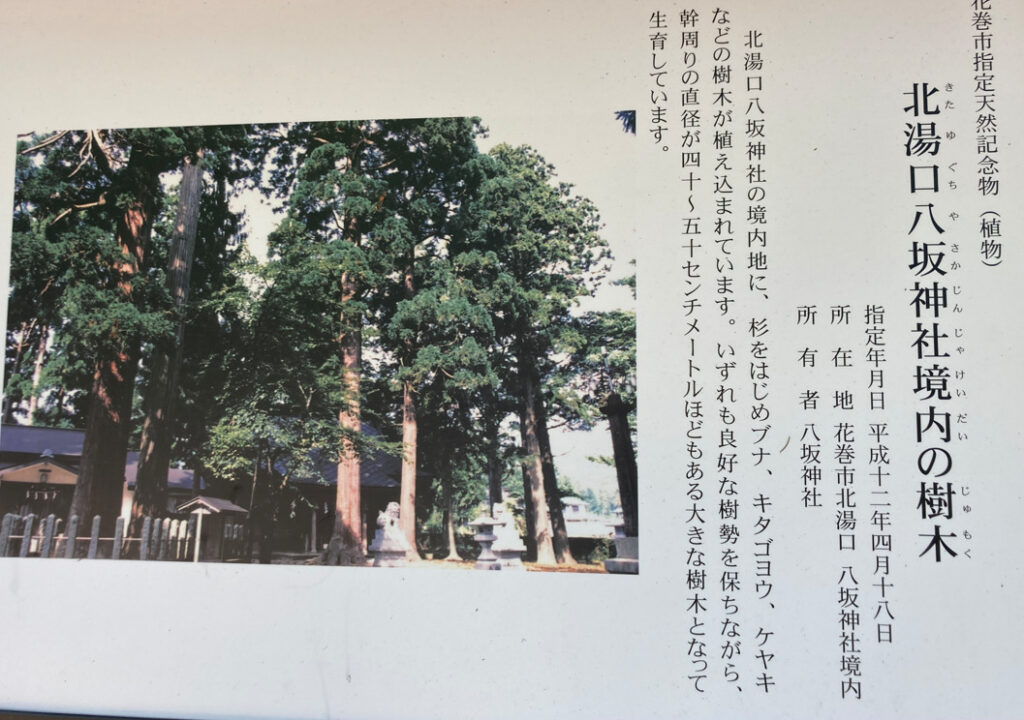

八坂神社

ここにも指定天然記念物があった

真ん中を囲むように『二本の大木』、この構図はどこも変わらない

月三山の巨石の他、様々な文字が刻まれた石が節操なく並ぶ・・まるで見つけたら運ばせて『コレクションして飾っている』ようにも感じた。そして、そんな八坂神社の本殿(後付け感)は写真に撮ってなかったw

広いメインストリート向けに整頓された本殿に向かう新しい鳥居の道なんかより、昔はこっちから『地元人が参拝』していたであろうルートには、やはり『二本の大木が門番』のように立ち並ぶ

だから、『木』に触れて『気分』を伝えて、『気が合ったら通り抜ける』ような、そんな『自然と人の調和』が当たり前の景色に今の人は気づかない

田神も前に倒れこむ太陽光パネルな景色・・

米斗利沢神社の『田神の石(意志)』だけ、がっかりするように『前のめり』になっていたのを象徴するように、誰もこない山奥、森の多い地域にある神社に向かう道中でこんな『景観に合わない太陽光パネルの乱立』を相当目にして残念な気持ちになった

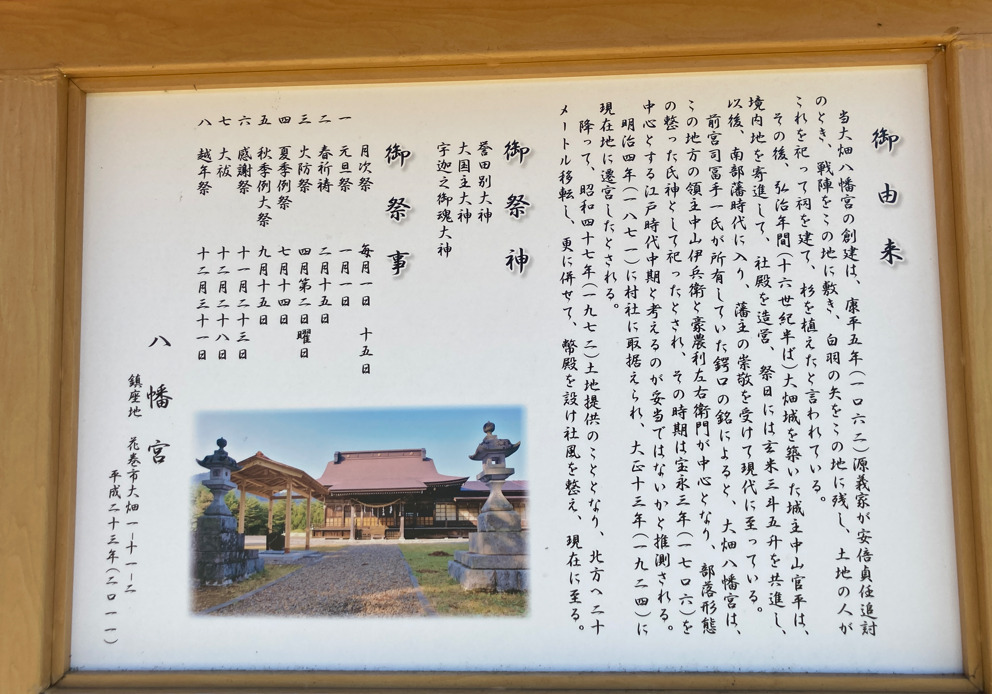

大畑八幡宮

ここはたまたまた通り道だから寄ってみただけだが、気になったのは、梁の部分が『馬』なんだよね。馬子チャグチャグをはじめ『馬への愛情が深い』と感じるのは

『阿部の真砂姫』の『愛馬の鞍をはずして逃がした話』や遠野物語の中で、『あの世で馬と一つになった娘』の話だったりと、いずれにしても、ここに馬がつけられているのは見た事が無かった

金谷神社

しめ縄がたるみ過ぎ・・と随分とダレてんな?と通り抜けた先に

自然の八百万の神に『敵対行為』を取るまさに『人の業』(しめ縄がたるむような性格を表している)

それを踏まえてもう一度取り直してみたら、綺麗ですよね・・『草』ひとつなくて、『波動もなんにも感じない』

見てください!あんなに山の中では乱雑に『草木とひとつ』になっていた故人の遺志の石たちも綺麗に『コンクリで固め並べられてコレクション』に!

極めつけはこちら!なんとまぁ、大木の根住みの子種達は皆殺しにされ『虫一匹』いません!ここは『虫の好かない地』のようで、この大木に気を分けて反応を待ってみたけど

『呆れと諦め』みたいな、一応返してはくれたけど、そっから発展性がねぇという・・そんな『人のエゴ』によって『人の為=偽の空間になった神社』でした。虫が嫌いな人とかはいいかもしれませんね

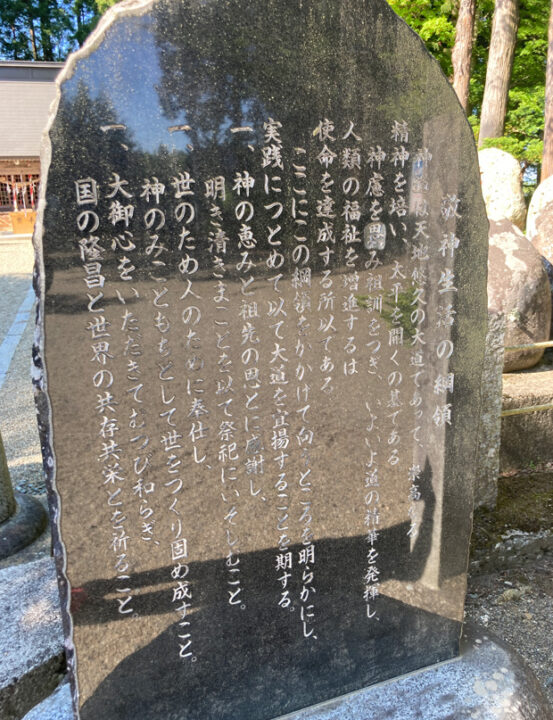

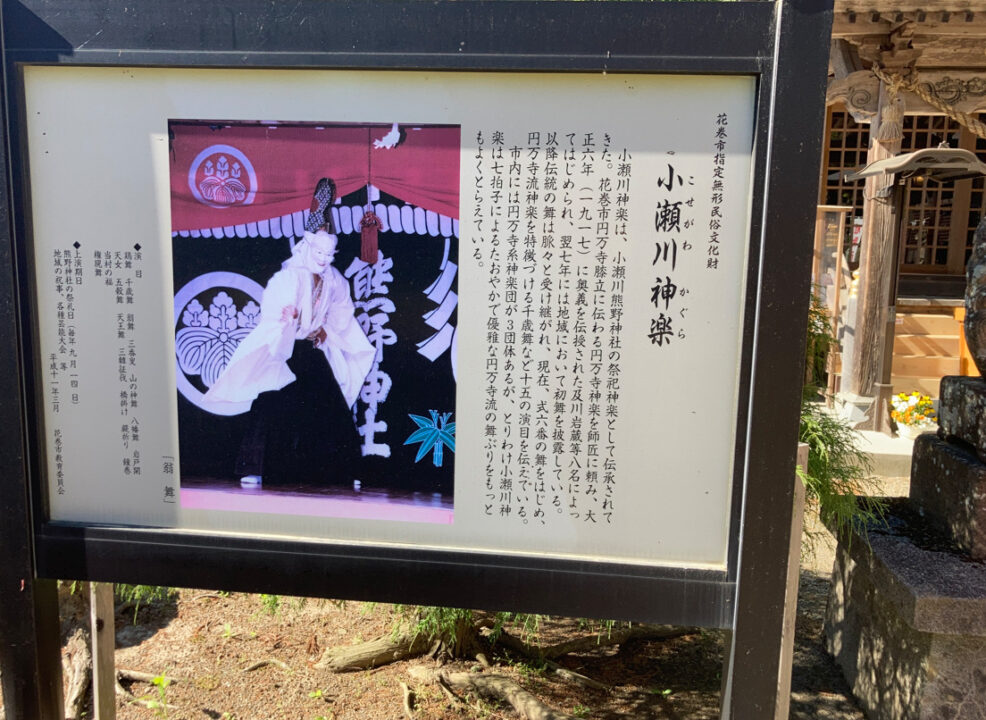

小瀬川熊野神社

はい、入口の『二本の木が門番』になっていたので、触れて挨拶・・したけど、そんなに「あ、はーい、どうぞー」って感じのそこから内部は『空気が変わっているとかもなかった』ので、ここは『人の気の出入り』が多いんでしょね

『小瀬川神楽』が行われているという有名な神社みたいですね(本殿撮るの忘れたので右斜めに映っているやつ)。私は『石の意志』や『木の氣』に触れる目的で訪れているので、ここは『可もなく不可もなし』って感じでした

元祖の弟子の東和のさかえや

帰りにいつものマンニラ食って帰るかな~と思ってたら、地元の人に「人が行列になってる方はオーナーから店を買った人のほうで、本当の本家の味を継いでのれん分けした弟子の店が東和にあるよ!」と聞いて来てみた

まさに前評判通りの頑固な主張の強い店で期待できるし、以外と空いててすぐに食べれた

私が岩手にくる理由の5割・・いや7割を占めるのがこのマンニララーメンだが、本家と思っていた元祖は本家の運営を引き継いだだけで実は『こっちの味が本物』と通は言うので

食べてみてその『違い』が私にもわかった。美味い!と一言で言うのは簡単すぎる・・辛さ一つとっても手前か奥か『深さ』が違う!そして極めつけは、特性酢を入れる事で『全く違う味』に変わる!

思わず替え玉を頼み、その替え玉すらぺろりと食べきってしまうほど・・美味かった、そして満腹より『満足』が勝った。ふと店の壁を見ると、そんなに有名人は来ていない中にきらりと光る『サンプラザ中野』

さて、これで旅を終えて戻ってきてから、4~5日ほど『なんにも手につかない日々』を経て、やっと今回この旅の記録を書いて『氣閉め』が付いたのでまとめよう

波動が高い神社は人気(ひとけ)がない(確定)

ピンからキリまで様々な神社を巡ったけれど、人気のおすすめ神社!とかパワースポット!・・と呼ばれるような情報を一切入れていない

ただ『行く方向』と『地名』と『なぜそこにある?』という立地を元に行ってみようと選んだので

『人気(にんき)がある』神社と

『人気(ひとけ)がない』神社と

いうなれば『都会』と『田舎』くらい違う認知度の場所を巡ってわかった事は・・

『人気(ひとけ)か無い神社』はそこに祀られている神とか以前に『自然のパワー』が凄い!゛圧倒的に『環境・風土との調和』かつ、『許可のないよそ者は寄せ付けない』が半端ないので

氣当たり?気やられ?うーん、なんといえばいいか『波長が合わない人が具合が悪くなる』というのが露骨に出るのも納得でした

だから私は最初に『敷地内の一番大きな木』に触れて、『呼吸で調和』して、私は『息苦しく』ないか?空間は『気分を害して』ないか?の『調和』を確かめるんですね

それによって「あ!めっちゃ心地よい!空気(゚д゚)ウマー」となるという事は、「いらっしゃい(≧▽≦)」って『歓迎』されたような感じでとても『楽』になります

一方で『人気(にんき)がある神社』は、人が多すぎて気配りしたり、気が合わなかったりと、気疲れというか、気枯れしているというか、『一人一人に氣が回ってない感じ』もありますね

ちゃんと『氣を巡らしてくれる人に氣を巡らせる』というご利益も・・なんか人の世の『ギブアンドテイク』みたいで嫌・・ま、そういう『人の業を招くような神社=観光地』にした後継者たちに先祖は・・

『環境を護るための役職』が『環境を破壊する人』を呼ぶ、それが『人里の神社』だけど、人に存在を忘れられた、そこを大切に想い護る気持ちがある人だけが来る『自然と一体化した神社』は・・

文字通りの『パワースポット』でした

ただ人気(ひとけ)がない神社は自然と一体化して『動物のテリトリー』なので刺激しないようにお気をつけください

『蛇』に『熊』に『蜂』に・・様々な『守護の存在』がいましたから・・

LEAVE A REPLY