逃げ・・の捉え方が根本から変わる『羊飼いの柵(門下生)』のスケープゴートの意味で『追放される山羊側(門外漢)』の忌で、根本から束縛からの解放を理解するお話。裏カタカムナ『に』の独自解釈

逃げとは

危険を避けて、相手の力の及ばない所へ去る、また身を隠す

避けて、不利な情況におちいらないようにする

逃げ・・というと無意識的にそれは『良くない事』だと教えられてきたが・・

今の私はこう解釈する

『兆しへ進む』

逃げとは、基本的にその場に『停滞』してはいないで『動き出すエネルギーを発振』している振動エネルギー

にげの言霊は

①圧力を内に放出

②圧力を反対に放出

①の場合は動機となるエネルギーが生まれている

②の場合は距離を取っている

それは『何』に対してか?と書けば

何=『人の可(能性)』

『対象となる物事』から『逃げ』というのは、何らかの『動機が内側』に生まれ、そして『対象から離れよう』としている

では、その動機のエネルギー『どこ』へ向かうか?

それが『兆しへすすむ』と書いて『逃』となる

逃げ・・という『動機』が生まれるという事は『合わない』という事

『郷に入っては郷に従え』の中では・・『郷の業を修める修業』の真っ只中の『門下生としては裏切り』であるが

『裏切り=背信行為』とは、『北の月の人が言う行いの為』となり、基本的には『争いを好まない方向へと救いを求める事』とも言える

逃げの先は『心の安心や安全』である

それは『心が壊れないように護る』ための『精神の導き』でもある

『魂の年齢』や『求める業=回収』が必要な『段階(密度)』は人によって違う

ちょっとやってみたら、もう『足るを知って満足している』・・にも関わらず

いつまでも『同調圧力の惰性』で『終わった事をだらだらと繰り返している』のが『性に合わない人(頭角を現す)』にとって『その環境』にいても『生が無い』

だから、新たな兆しへすすむ=逃

人は『死ぬ時』も『死に場所』も選べないから、何処で『野垂れ死に』しても『迷惑』が掛かる『飛ぶ鳥跡を濁す』

だから自分的には『心のままに前向きに兆しへ進んだ』としても、残された者には、『面倒を遺していく裏切者の逃げ=罪』をつけられる

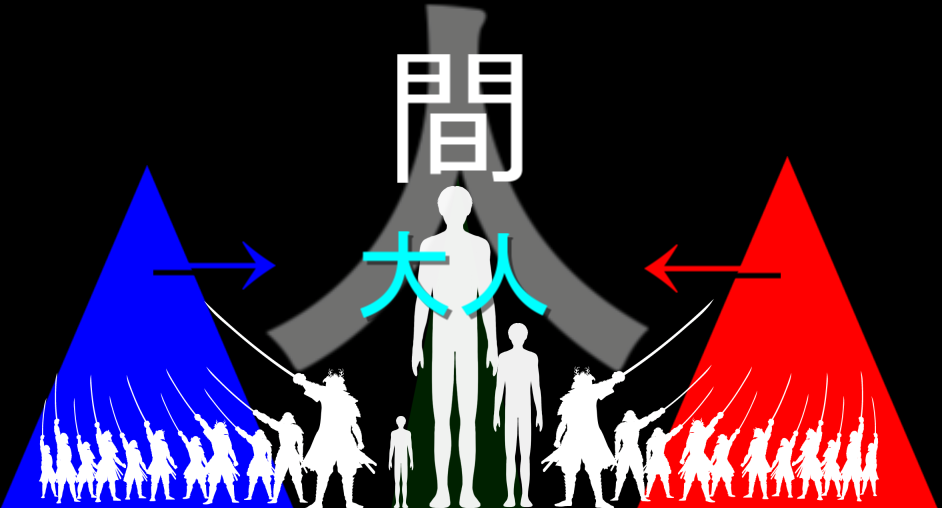

これが『スケープゴートシステム』

『追放した山羊』に『全ての羊の罪』をなすりける=『悪者』にする

だからだろうな・・

魂の年齢が『老年期』になると、『自然に独学』で学びたい事を学び、『組織に属さない』ようになる。組織に属するとどこにいっても『郷の業という柵(しがらみ)』があるから

空の星ひとつ見上げて『自由に観測』しても「それは天文学的には・・」という『門下生の常識』に合わせたら・・『その界隈の常識で答え合わせ』して『間違いを指摘』してくる

そもそも『間』が違う

そっちは柵(さく)の中の『不自由な羊』であり

こっちは柵の外に出た『自由な山羊』

そっちから見れば『逃げ』という『罪で束縛』しようとしても

迷える子羊ではなく『頭角を現した山羊』からすると『兆し』へ進んだ=逃

このように、『常識という界隈の物事の捉え方』の多くは、『柵の外に逃げ』をしないように『策』を練った『罪の植え付け』による『レッテル封じ』

だから、『禁忌』は面白いんだよ?

レッテルを貼られた物事を『覆して』いけばいい

都合で貼られた『お札』をはがし、そこに『封印』された物事が『何』だったのか?

何=『人の可能性』

それは常識の中の『策の柵(しがらみ)の門下生』では気づかない

だから『門外漢』として門の外に広がる『自然な漢字の表現』に魅了されていく

『逃げ恥』というのも面白い言葉

『兆しへ進み心に耳を傾けろ』という事でもある

そりゃ逃げるは恥だが『生活の役に立つ』はな

あくまでも、『惡魔(一+一を支える心)』でも、『亜空間(有るけど気づかない)』でも

これは一般常識的な『意味』ではなく、『己の心=忌』で捉えた『観点』である

柵(しがらみ)の外の自由な門外漢=『門外の漢字』の捉え方

だけど、『解放的』だろ?何にも『束縛』されず

自由に『兆しのほうへ進む』のだから

そのためには『郷(門下)』に入らず『門前の小僧』として『門の前の人』として心で『聞き耳』たててればいい

「恥知らずがなんか言ってらww」と門+人で『閃』

『柵の中の策(レッテル)』が聞こえたら『門の外で漢字』にしてレッテルの策を広める

そうすれば、柵の策にはまる『無知蒙昧な人(知識格差)』はいなくなる

みんな『知恵者』になれば、誰も思い込みで『騙されない』

『学問』で『識字率、読解力を磨く』というより

『心』が『感じたまま』に素直に『悳』を積む

合うか?合わないか?

合わなければ逃げでいい

三十六計逃げるに如かず

形勢が不利になった時に、あれこれ策を講じるよりも、逃げるのが一番良い

ハハハ、これもこうやってみる

『三+六』は『計』なんぼ?=『九』

一切皆苦は一切皆九

『苦』を対象に『兆しへ進む』=苦から『楽』へ『位置』を変える

それが『安心・安全の兆しへ進む』って事でしょ

難しい事も『有難い事』だけど(門下生)

『楽』に行こうぜ『身も心』も(門外漢)

無の中のカタカムナでは 『に』 は『圧力』だが

無の為の裏カタカムナでは 『に』 は『解放』

そうなると 『にんげん』 とは

無の中のカタカムナでは

強い圧力を内側に放出

強い圧力を反対に放出

ふむ・・『心を苦しめる同調圧力』と・・( ..)φメモメモ

無の為の裏カタカムナでは

強い解放を内側に強く放出

強い解放を反対に強く放出

なるほど、『同調圧力(苦)に対する身も心も解放(楽)』か(笑)

人間(認知)が変わる

「に!」っていうのは笑顔でも表現に現れる

笑えばいいと思うよ? 笑の門=rions gate

そりゃ『頭角』を現して『柵を飛び越える山羊』は『圧力から解放』されて『楽な兆しの方へ進む』という『無為自然の摂理』だな

LEAVE A REPLY